Kategorie: Musik

Lebensmelodien-Konzert realisiert ein musikalisches Vermächtnis (Deidesheim 11.6.24)

„Meine Teuren!

Bevor ich von dieser Welt gehe, will ich Euch meine Liebsten einige Zeilen hinterlassen. Wenn Euch einmal dieses Schreiben erreichen wird, bin ich und wir alle nicht mehr da. – Unser Ende naht. Man spürt es, man weiß es. Wir sind alle, genau so wie die schon hingerichteten, unschuldigen, wehrlosen Juden zum Tode verurteilt. Der kleine Rest, der seit den Massenmorden noch zurückgeblieben ist, kommt in der allernächsten Zeit (Tage oder Wochen) an die Reihe. Es ist schauderhaft, aber wahr. Leider gibt es für uns keinen Ausweg, diesem grauenhaften, fürchterlichen Tode zu entrinnen.“

Zugegeben, der Titel „Lebensmelodien” mag erst einmal falsche Assoziationen bedienen. Er klingt womöglich nach gemütlichem Sonntagsnachmittagsprogramm vor dem Radio. Wenn man weiß, dass „Leben” hier aber keineswegs gemütlich, sondern als das blanke „Über-Leben” in einer extrem feindlichen und vernichtenden Umgebung bedeutet, erhält der Titel seine wahre Bedeutung. Worum ging es bei dem Konzerten unter dieser Überschrift?

Konzerte dieses Namens sind zunächst mit dem Namen des israelischen Klarinettisten Nur Ben Shalom verbunden. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit wechselnden Ensembles die musikalischen Zeugnisse jüdischen Überlebenswillens einer Nachwelt zu erhalten, die gerade die letzten Überlebenden der Shoah verabschieden muss. Er hat dabei den klaren Auftrag seiner Großtante und Musikerkollegin Salomea Ochs Luft, „Rache” zu üben, auf musikalische Weise sublimiert. Wir dürfen ihm dafür dankbar sein.

Mit dem Stichwort Musik kommt das Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz (Montabaur) ins Spiel. Die Schülerinnen und Schüler haben mit ihrem Konzert am 11.6.24 in der St. Ulrich-Kirche Deidesheim den Liedern und Musikstücken der Ermordeten neues Leben eingehaucht. Als eines der verschiedenen Ensembles von Nur Ben Shalom holten die über 40 Schülerinnen und Schüler die Stücke, die für die ermordeten Menschen stehen, in unser Leben zurück. Wer sich vor Augen führt, wie professionell und empathisch sich die Schüler einer zehnten Klasse dieser schwierigen Musik angenommen haben, wird beim Stichwort „Rechtsruck der Jugend” vorsichtiger urteilen.

Lebensmelodien-Konzert realisiert ein musikalisches Vermächtnis (Deidesheim 11.6.24) weiterlesen

Singen und Saufen – Shane MacGowan

Schon der zweite Künstler aus Irland, der in diesem Jahr vorzeitig verstorben ist. Es war für mich mehr als bei Sinéad O’Connor absehbar, dass Shane MacGowan kein langes Leben mehr beschieden sein würde. Der Film „Shane” (2020) zeigte ihn im Rollstuhl und mit wenig artikuliertem Sprechen. Wer sich andererseits vergegenwärtigt, dass die Schriftsteller George Bernhard Shaw und Brendan Behan oder der Rockgitarrist Rory Gallagher mit Alkoholismus kämpften, wird Shanes Sucht für weniger singulär halten. (Auch in „Angela’s Ashes” von Frank McCourt ist mir ein Vater in Erinnerung, dem Guiness das Essen ersetzte.)

Wir würden Shane MacGowan aber Unrecht tun, wenn wir vorwiegend auf seinen Suff starren würden. Er hat zusammen mit den Pogues den Nachweis geführt, dass Punk und irische Folklore zusammen gehen können. Viele Balladen wie „A Pair of Brown Eyes”, „A Rainy Night In Soho” oder „Fairytale of New York” werden ihn überdauern und zum Soundtrack von Irischsein in Irland und in der Diaspora beitragen. Vielleicht ist er ein wenig mit Tom Waits vergleichbar, der auch das Leben aus der Perspektive der Underdogs betrachtete. R.I.P., Shane.

PS: Ein Nachruf der Irish Times

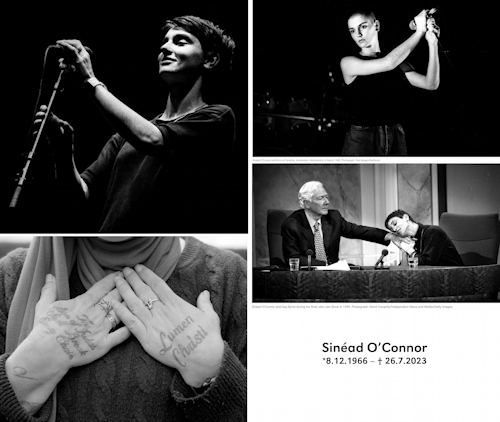

Sinéad O‘Connor

Die Familie der im Juli 2023 verstorbenen Sinéad O’Connor hat mit Recht darum gebeten, nichts zu den Umständen von dem Tod der irischen Sängerin sagen zu müssen. Die Umstände sprechen dafür, dass ihr 2022 der Tod ihres 17jährigen Sohnes Shane durch Suizid entgültig den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Dafür habe ich allergrößtes Verständnis.

Die Familie der im Juli 2023 verstorbenen Sinéad O’Connor hat mit Recht darum gebeten, nichts zu den Umständen von dem Tod der irischen Sängerin sagen zu müssen. Die Umstände sprechen dafür, dass ihr 2022 der Tod ihres 17jährigen Sohnes Shane durch Suizid entgültig den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Dafür habe ich allergrößtes Verständnis.

Musik

Was bleibt von ihr? An erster Stelle sicher ihr Album I do not want what I haven’t got, das 1990 erschien. Dort schuf sie eine neue Mischung aus häufig Drum Machine basierten Schlagzeuglinien, Folklorelementen, Streicherklängen und einer ausdrucksstarken Stimme. Mit ihr konnte sie in einer Liedzeile von ordinär auf glockenreine Kopfstimme umschalten. Die Texte dieses Albums wie auch des Vorgängeralbums The Lion and the Cobra waren fast durchweg sehr persönlich gehalten und häufig von einer schonungslosen Offenheit.

Als Musikerin hat sie übrigens nicht nur ihre eigenen Projekte seit Jugendzeit vorangetrieben, sondern ist auch mit vielen bekannten oder weniger bekannten Musikerinnen und Musikern aufgetreten. Zu diesen gehören Pink Floyd, Peter Gabriel, Prince, die Chieftains und andere. Einige typische Stücke von ihr finden sich hier. Zumutungen des Musikbetriebs, was Äußerliches angeht, wusste sie zurückzuweisen. Lieber verzichtete sie z.B. auf eine Grammy-Ehrung.

Religion

Wer sich lumen Christi (der Liedruf Licht Christi ist Teil der Osterliturgie) auf die Hand tätowieren lässt oder in feel so different den Serenity Prayer von Niebuhr zitiert, muss eindeutig ein Interesse an Religion haben. Auch auf diesem Gebiet blieb Sinéad O’Connor eine Suchende: Sie hat sich zur Priesterin einer Abspaltung der katholischen Kirche weihen lassen, hat verschiedene Namen angenommen und schließlich in Abgrenzung von ihrer katholischen Herkunft 1992 ein Bild von Papst Johannes Paul II. zerrissen. 2018 konvertierte sie zum Islam und nahm den Namen Shuhada‘ Sadaqat an. Im Musikleben behielt sie ihren alten Namen bei.

Familie

O’Connor hat ihre Familie als dysfunktional beschrieben. Von der Mutter heißt es, dass sie Sinéad geschlagen habe. Die Zerwürfnisse in der Familie bewirkten, dass sich die Eltern schließlich trennten und der Vater in die USA zog. Die Mutter blieb hingegen alkoholkrank in Dublin. Diese verunglückte bei einem Autounfall, als Sinéad 18 war. Die harsche Kritik an beiden Eltern relativierte ihr Schriftsteller-Bruder Joseph, sprach aber trotzdem, die schädliche Wirkung Mutter qualifizierend, von “extreme and violent abuse, both emotional and physical“. Sinéad lebte deswegen schon früh in verschiedenen Einrichtungen außerhalb der Familie. Auch wenn diese alles andere als perfekt waren, erhielt sie dort mehr Freiraum als andere Mädchen und konnte schon früh ihre Musikinteressen verfolgen.

Die Zerwürfnisse, die Sinéad in ihrer Herkunftsfamilie erlebte, blieben ihr auch bei Partnerschaften, die sie einging, nicht erspart. Vier Eheschließungen folgten vier Trennungen. Sie brachte vier Kinder in diesen Beziehungen zur Welt, von denen ihr der Sohn Shane besonders nahe stand.

R.I.P., Sinéad O’Connor.

Sehr ausführlich über Sinéad O’Connor hat die Irish Times berichtet, von wo ich auch die Fotos für die Fotomontage genommen habe.

Sinéad O’Connor — music

Troy

Mandinka

Simple Minds & Sinéad O’Connor – Belfast Child

Óró ’s é do bheatha ‚bhaile live

Acht-Brücken-Festival – Nachlese

Es war schön, in diesem Mai mal wieder Musik der unterschiedlichsten Formate im Rahmen des Acht-Brücken-Festivals zu genießen. Ein Gefühl, das sich bei mir einstellte: Der Mensch ist dem Menschen nicht mehr vornehmlich ein Virenübertrager. Neue, vorsichtige Unbekümmertheit…

Neben dem fordernden Saunders-Konzert habe ich noch zum guten Schluss Niklas Wandts Erdtöne-Auftritt am 6.5. besucht. Schon merkwürdig, wenn ich mit meiner Wenigkeit beim Betreten des Festzeltes Nähe Philharmonie und Bischofsgarten den Altersdurchschnitt der Zuhörerschaft um mindestens 10 Jahre angehoben habe. Was wurde geboten? Eine Mischung aus elektronisch-vorgefertigten Sounds und Sequencern, akzentuiert mit akustischen Becken-Klängen und elektronischem Schlagwerk. Den Zuhörerinnen und mir hat’s gefallen, wie Shouts beim Wechsel unterschiedlicher Soundabschnitte verrieten. Anschließend trat Wendt noch als DJ in Erscheinung. (Hier ein kleines Soundbeispiel, das mir aber weniger gut gefällt als das am 6.5. Gebotene.)

Und als wirklichen Kehraus am 8.5. dann noch Tilar — Funk and Dance Night: offenbar ein Kölner Eigengewächs mit einem frischen Jazz, auf Bläsern und Gesang fußend. Für diese Füße und den Restkörper hieß der Imperativ: Beweg dich. Gerne mehr davon demnächst…

Belcanto – mein Arsch

Hörgewohnheiten bauen sich in der Lebenszeit auf. Bei mir in früher Zeit klassische Musik im heimischen Wohnzimmer, in der Schulzeit dann Pop, Rock und – Gipfel des „Avantgarde-Seins” – Jazz in den letzten Schuljahren des Gymnasiums. Heute dann alles eher eingedampft: Playlist-Stücke, die mich beim Schwimmen oder früher beim Autofahren unterhalten, und wo nach drei Tönen ist klar, was kommt und wie es endet. Musik im Bannkreis des erfolgskontrollierten Handelns, könnte man mit der Kritischen Theorie einwenden: Es geht um Stimmungen, die abgerufen werden sollen. Erkunden und neue Zusammenhänge herstellen? 0 Punkte.

Und doch möchte ich für den Mehrteil der von mir gehörten Musik beanspruchen, dass sie mir im Regelfall hinsichtlich Rhythmus oder Tonalität oder Leitmelodien oder Aufbau ein paar Brücken baut.

Wer sich auf Rebecca Saunders’ Myriad III einlässt, das ich gestern vor einer Woche in St. Peter / Kunststation erleben durfte, begibt sich definitiv in unbekanntes Gelände. Sie oder er bekommt eine Klanglandschaft völlig anderer Art geliefert: Hier geht es eher um Schwebungen oder Reibungen von Tonfolgen, die nichts Voraussehbares enthalten. Diese Art von Musik verlangt absolute Konzentration und ist (zumindest für mich) nur als Livemusik denkbar. In irgendeiner Art von Musikkonserve hätte ich Saunders’ Stück nach spätestens 2 Minuten den Saft abgedreht.

Live ergab sich aber trotzdem eine die Rezeption strukturierende Ordnung: Paarungen von Musikinstrumenten*, die im Fokus stehen, wechselnde Positionen, von denen aus die Musikerinnen und Musiker den Kirchenraum bespielen. Dann – gewissermassen als Intermezzi – Einsatz des Myriad-Spieldosenapparats: 2464 Spieldosen in einem Lichtschrank verpackt, die von den Musikerinnen und Musikern in Gang gesetzt, einen entspannenden Soundteppich knüpfen. Dieser Spieldosenschrank bildete dann auch den Schlusspunkt der Klanginstallation: Alle im Kirchenraum waren eingeladen, selbst die Spieluhren in Gang zu setzen. Ein aktivierender und auf-lösender Schlusspunkt.

Belcanto war hier nicht geboten, sollte aber auch keine geheime Norm für musikalisches Erleben sein.

Rainer Nonnenmann schrieb am 9.5.23 im KStA Saunders Werk allgemein charakterisierend: „Ihr [Saunders] geht es um die Gestaltung von Klängen, Farben, Dichte- und Bewegungsgraden. (…) Dieser Ästhetizismus ist bewunderswert und gleichzeitig defizitär, denn er ist weitgehend frei von historischen Tiefendimensionen (…). Man versinkt in den wahlweise sanften, harten oder schroffen Klängen. Doch sobald die Stücke verhallt sind, klingt nichts mehr davon nach.“ Vor allem der letzte Satz erscheint mir sehr wahr.

*ensemble mosaik: Simon Strasser | Oboe, Nathan Plante | Trompete, Chatschatur Kanajan | Violine, Sarah Saviet | Violine, Mathis Mayr | Violoncello, Niklas Seidl | Violoncello, Caleb Salgado | Kontrabass, Ernst Surberg | Klavier, Marco Blaauw | Trompete

Russen in Berlin – nicht alle Russen sind Kriegstreiber

An diesem besonderen Wochenende, an dem sich der brutale Überfall auf die Ukraine zum ersten Mal jährt, habe ich am Freitag (24.2.23) in der Rochus-Kirche hier in Köln-Bickendorf ein bewegendes Konzert mit jungen Musikerinnen und Musikern aus der Ukraine gehört. Die Qualität der musikalischen Beiträge war absolut riesig und spricht dem russischen Hochmut über eine angeblich zweitrangige Ukraine auch auf diesem Gebiet hohn. Ich wünschte, alle Beteiligten könnten bald in eine sichere und unbedrohte Ukraine zurückkehren (falls sie dies wollen). Ich weiß aber auch, dass das zur Zeit ein etwas naiver Traum ist.

Trotzdem ist es wichtig im Kopf zu behalten, dass nicht alle Russinnen und Russen mit den gleichgeschalteten und einer beständigen Gehirnwäsche unterzogenen Bewohnern dieses Staates in einen Topf geworfen werden dürfen. Der Tagesspiegel hat 3 Neu-Berlinnerinen und -Berliner vorgestellt, die den Sprung nach Berlin ins kalte Wasser einem korrumpierenden Leben in Russland vorgezogen haben. Ein anderes, passendes youtube-Video aus dem Sommer füge ich hinzu.

Russen in Berlin: Sasha Andjelo

Russen in Berlin: Natalie Goldman

Roger Waters – begabter Musiker, politischer Spinner

Gerade während der Corona-Zeit habe ich immer mal wieder gerne via youtube Stücke von Roger Waters gehört. Zum Beispiel das Stück „Mother“. Leider ist Waters aber ein beinharter Vertreter von Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), die sich völlig einseitig gegen Israel und seine Politik wenden. Auch ich kritisiere Netanyahus Politik der Legalisierung von illegalen Siedlungen im West-Jordangebiet. Jede und jeder, dem eine friedliche Lösung für Palästinenser und Israelis am Herzen liegt, sollte sich aber vom BDS-Ansatz distanzieren. Große Teile dieser Bewegung leugnen ein Existenzrecht Israels.

Am 9.5.23 tritt nun Waters hier in Köln in der Lanxess-Arena auf. Versuche, dieses Konzert zu verhindern, liefen leider ins Leere. Sprecht deswegen Leute an, die dort hingehen wollen und überzeugt sie, dieses Konzert nicht zu besuchen. Waters hat sich übrigens bei Konzerten nicht entblödet, ein Plastikschwein mit einer Abbildung des David-Sterns darauf durch die Halle fliegen zu lassen. Deutlicher kann man seinen Anti-Semitismus nicht sichtbar machen.

Gotteslob würdigt Jochen Klepper und nimmt Lieder von ihm auf

Das Gesangsbuch für die katholische Kirche in deutschsprachigen Ländern heißt jetzt schon in der zweiten, völlig neu bearbeiteten Auflage Gotteslob. Es hat in mancherlei Hinsicht gewonnen. Die schönen Grafiken von Monika Bartholomé haben die Bleiwüste der Vorgängerversion „durchlüftet“. Dieses Buch lädt ein, auch einfach mal nur so durchgeblättert zu werden.

Das Gesangsbuch für die katholische Kirche in deutschsprachigen Ländern heißt jetzt schon in der zweiten, völlig neu bearbeiteten Auflage Gotteslob. Es hat in mancherlei Hinsicht gewonnen. Die schönen Grafiken von Monika Bartholomé haben die Bleiwüste der Vorgängerversion „durchlüftet“. Dieses Buch lädt ein, auch einfach mal nur so durchgeblättert zu werden.

Noch wichtiger aber sind inhaltlich neue Dinge. Katholische Kirche zeigt sich hier mal ihrem Namen entsprechend (gr. katholikós allumfassend) offen und hat zum einen eine Anzahl fremdsprachiger Lieder berücksichtigt. Diese stammen beispielsweise aus dem englischen (Wait for the Lord GL 732), spanischen (Nada te turbe GL 813), französischen (La ténèbre GL 812) oder griechischen Sprachraum (Hágios ho Theós GL 300,2). Dass die ausdrucksstarken Lieder von Huub Osterhuis weiter vertreten sind, darf man als Erfolg gegen Hinterwäldler hervorheben.

Zum anderen wird mit Jochen Klepper ein Liedautor gewürdigt, der es schon lange in die evangelischen Gesangsbücher geschafft hat. Seine Liedtexte wurden – zu Unrecht wie ich meine – von seiner tragischen Lebensgeschichte überschattet. Jochen Klepper (*22.3.1903 – †11.12.1942) war ein evangelischer Pfarrerssohn, Schriftsteller und Journalist – ein Grenzgänger par excellence. Wegen seiner labilen Gesundheit beendete er sein Theologiestudium nicht. Er reüssierte jedoch mit Der Vater, einem Roman über Friedrich Wilhelm I. von Preußen und mit Der Kahn der fröhlichen Leute, einem Heimatroman. Außerdem gelang es ihm, im Vorwärts und im Wochenblatt Unsere Kirche zu publizieren. Auch im neuen Medium Rundfunk konnte er Beiträge plazieren.

Nach 1933 spitzte sich für ihn und seine Familie die Lage zu. Seine Frau, die zwei Töchter mit in die Ehe gebracht hatte, galt als Jüdin. Eine Weile vermochte Klepper seine Familie zu schützen. Seiner Tochter Brigitte gelang es, vor der drohenden Deportation über Schweden nach England zu emigrieren. Nachdem eine zwangsweise Annullierung der Ehe seine Frau und seine verbliebene Tochter Renate mit der Deportation und absehbarem Tod bedrohte, verübte Klepper gemeinsam mit beiden am 11.12.1942 Suizid. Sein Grab befindet sich in Berlin-Nikolassee, unweit von seiner letzten Wohnadresse. Der letzte Tagebucheintrag vor dem Suizid von ihm lautet: „Nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. Wir sterben nun – ach, auch das steht bei Gott – Wir gehen heute nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des Segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben.“

Überdauert haben ihn vor allem seine Lieder, die ein der Moderne angemessenes Gottesbild übermitteln. Das Gotteslob hat insgesamt 6 Lieder aufgenommen, eine Bistums- und eine Länderausgabe verzeichnet sogar ein weiteres.

Trostlied am Abend In jeder Nacht, die mich bedroht, ist immer noch dein Stern erschienen. Und fordert es, Herr, dein Gebot, so naht dein Engel, mir zu dienen. In welchen Nöten ich mich fand, du hast dein starkes Wort gesandt. Hat banger Zweifel mich gequält, hast du die Wahrheit nie entzogen. Dein großes Herz hat nicht gezählt, wie oft ich mich und dich betrogen. Du wußtest ja, was mir gebricht. Dein Wort bestand: Es werde Licht! Hat schwere Sorge mich bedrängt, ward deine Treue mir verheißen. Den Strauchelnden hast du gelenkt und wirst ihn stets vom Abgrund reißen. Wenn immer ich den Weg nicht sah: Dein Wort wies ihn. Das Ziel war nah. Hat meine Sünde mich verklagt, hast du den Freispruch schon verkündet. Wo hat ein Richter je gesagt, er sei dem Schuldigen verbündet? Was ich auch über mich gebracht, dein Wort hat stets mein Heil bedacht. In jeder Nacht, die mich umfängt, darf ich in deine Arme fallen, und du, der nichts als Liebe denkt, wachst über mir, wachst über allen. Du birgst mich in der Finsternis. Dein Wort bleibt noch im Tod gewiß. Text: Jochen Klepper 1940