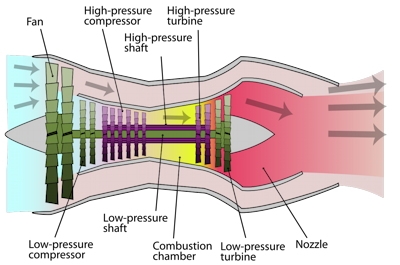

Flugreisen sind in den letzten Jahren so günstig geworden, dass daraus ein weiteres ernsthaftes ökologisches Problem entstanden ist. Dass dies passieren konnte, hat auch mit deutlich sparsameren Triebwerken zu tun. Diese erzielen einen stark höheren Wirkungsgrad, indem der Schub im immer kleineren Anteil vom verbrannten Kerosin erzeugt wird, sondern dieser durch das Aufheizen der Luft in einem zweiten System erzeugt wird (siehe unten – hell gefärbt). Dieser durch den sogenannten Nebenstrom erzeugte Schub übertrifft bis zum 10fachen den primären. Eine geniale Idee – der konstruktive Nachteil dieser modernen Triebwerke: Sie fallen – was Größe und Gewicht angeht – deutlich massiver aus.

Bild 1

Wettbewerbsdruck und falsche Entscheidungen

Das ist der Ausgangspunkt zum Verständnis der gravierenden Designfehler, die bei der Konstruktion der Boeing 737 MAX gemacht wurden: Der Platzhirsch Boeing versuchte, als Airbus im Mittelstreckenbereich mit seinem Flugzeug A320 Neo einen Trumpf gelandet hatte, schnell mit einem konkurrenzfähigen Produkt nachzuziehen. Die Boeing 737, über 10.000 Mal bereits gebaut, sollte ein zweites Mal modernisiert werden und zwar mit Hilfe des neuen sparsameren Triebwerks LEAP-1B eines amerikanisch-französischen Gemeinschaftsunternehmens. Zwei Pferdefüsse waren mit dieser Wahl verbunden.

Konstruktive Kompromisse mit angeflanschter Fehlerkorrektur

Die Boeing 737 als Urmutter des neuen Flugzeuges besaß im Vergleich zum Airbus 320 Neo ein niedrigeres Fahrwerk. Deswegen konnte auch nur die kleinere Variante des LEAP-Triebwerkes mit einem geringeren Durchmesser verbaut werden. Zudem sollten die Änderungen des neuen Flugzeugtyps so moderat ausfallen, dass das Genehmigungsverfahren viel vom Vorgängertyp übernehmen konnte. Das neue LEAP-1B-Triebwerk war aber in jedem Fall so wuchtig und groß (ø 3,15 m), dass es nicht unter dem Flügel wie die alten Triebswerke angebracht werden konnte. (Die Gegenüberstellung unten zeigt deutlich die ansteigende Größe und die veränderte Aufhängung des Triebwerks am Flügel: ein folgenreicher Eingriff in die gesamte Statik des Flugzeugs.)

Bild 2

Damit war ein schwerwiegender Nachteil in Kauf genommen worden, der nachträglich nur unzureichend durch ein eher angeflanschtes Hilfesystem ausgeglichen werden sollte: Ein gravierendes Problem in der Luftfahrt ist es, einen Strömungsabriss in allen Flugsituationen zu verhindern. Ein solcher tritt ein, wenn ein Flugzeug zu rasch seinen Anstiegswinkel verändert: Die Auftriebskräfte am Flügel fallen dann weg und ein Flugzeug wird nur noch schwer steuerbar und kann leicht abstürzen. Dies ist bei zwei Abstürzen der Boeing 737 MAX vermutlich mit genau dieser Fehlerursache in den letzten 12 Monaten passiert.

Um die durch die veränderte Statik konstruktionsbedingte vermehrte Neigung der Boeing 737 MAX zu einem solchen Strömungsabriss zu vermindern, wurde ein eigenes automatisches Verfahren implementiert, das MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Dieses System ist dazu gedacht, zu steile Anstellwinkel des Flugzeugs dadurch zu unterbinden, dass diese potentiell gefährlichen Flugbewegungen durch entsprechende automatisch eingeleitete – ohne Zutun des Piloten – Steuerbewegungen der Schwanzflügel verhindert werden. Das Flugzeug senkt daraufhin die Nase ab. Dabei gab es jedoch verschiedene Probleme:

- Diese automatisch eingeleitete Steuerung griff nur auf die Werte eines einzigen Sensors zurück. Der Rückgriff auf die Werte eines zweiten redundanten Sensors – der Sensorfehler hätte ausschließen können – war nur gegen einen kostenpflichtigen Aufpreis erhältlich.

- Das Ausmaß des Gegensteuerns wurde um das Vierfache gesteigert im Vergleich zu dem, was ursprüngliche Sicherheitsdokumente bei Boeing aussagten (2,5° zu 0,6°). Damit erklären sich auch die einer Jojo-Bewegung gleichenden Flugbewegungen des Flugs der Lion Air vom 29.10.2018, der mit dem Absturz und dem Tod aller 189 Menschen an Bord endete. Die Piloten hatten den Kampf gegen das automatische Absenken der Nase des Flugzeugs nach 26 Eingriffen der Automatik verloren.

- Überdies wurden die möglichen Eingriffe des MCAS-Systems auf Veranlassung der FAA erst nach dem 1. Absturz den Piloten gegenüber deutlicher kommuniziert.

Designfehler wie für ein Lehrbuch: Boeing 737 MAX weiterlesen

Seit bald zwei Monaten beziehen wir die Süddeutsche als elektronisches Medium. Der Hauptgrund für die andere Form des Abonnements waren für mich der um ein Drittel geringere Preis und die Möglichkeit, ohne lange Mitteilung an die Abo-Verwaltung die Zeitung auch andernorts leicht lesen zu können. (Die Zeiten, in denen man zumindest in Kleinstädten im Urlaub auch schon mal eine Süddeutsche oder FAZ bekam, sind lange vorbei.) Die Pros and Cons eines solchen Abos sind schnell aufgezählt.

Seit bald zwei Monaten beziehen wir die Süddeutsche als elektronisches Medium. Der Hauptgrund für die andere Form des Abonnements waren für mich der um ein Drittel geringere Preis und die Möglichkeit, ohne lange Mitteilung an die Abo-Verwaltung die Zeitung auch andernorts leicht lesen zu können. (Die Zeiten, in denen man zumindest in Kleinstädten im Urlaub auch schon mal eine Süddeutsche oder FAZ bekam, sind lange vorbei.) Die Pros and Cons eines solchen Abos sind schnell aufgezählt.

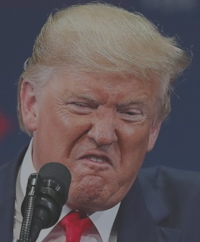

„Mir fällt zu Hitler nichts ein” schrieb Karl Kraus in seinem Aufsatz Die Dritte Walpurgisnacht von 1933. (Das stimmte nicht ganz, da er sich doch zu ihm analysierend geäußert hat.) Trotzdem kann ich das Gefühl, dass man schreibend einem irrlichternden Phänomen wie Hitler nicht beikommt und sich deswegen ohnmächtig fühlt, gut nachvollziehen, wenn ich an Trump denke.

„Mir fällt zu Hitler nichts ein” schrieb Karl Kraus in seinem Aufsatz Die Dritte Walpurgisnacht von 1933. (Das stimmte nicht ganz, da er sich doch zu ihm analysierend geäußert hat.) Trotzdem kann ich das Gefühl, dass man schreibend einem irrlichternden Phänomen wie Hitler nicht beikommt und sich deswegen ohnmächtig fühlt, gut nachvollziehen, wenn ich an Trump denke.

Nach und trotz der Shoah zeigen jüdische Friedhöfe, wie lange schon Juden in Deutschland lebten und leben. Köln besitzt auf seinem heutigen Stadtgebiet sieben jüdische Friedhöfe. Gestern war es im Rahmen des Tags des offenen Denkmals möglich, den großen Deutzer Friedhof besuchen zu können. Davon habe ich gerne Gebrauch gemacht. Esther Bugaeva von der Synagogengemeinde Köln gab eine kundige und charmante Führung über diesen Friedhof, der normaler Weise nicht zugänglich ist. Seinen Ursprung hatte der Friedhof im ausgehenden 17. Jahrhundert, als der erste Kölner Judenfriedhof in Raderthal („Zum toten Jüt”) geschlossen wurde und jüdische Bürger sich außerhalb von Köln (Deutz war noch eigenständig!) eine neue Begräbnisstätte suchen mussten. Die ältesten der mehr als 5.000 Gräber fallen daher in die Zeit von 1695. Trotz des beachtlichen Alters lassen sich auch heute noch manche Familiensymbole entziffern: Grabstätten von Angehörigen der Priester-Familie Cohen sind an den gespreizten segnenden Hände, die der Famlie Levi an einem Krug-Symbol zu erkennen.

Nach und trotz der Shoah zeigen jüdische Friedhöfe, wie lange schon Juden in Deutschland lebten und leben. Köln besitzt auf seinem heutigen Stadtgebiet sieben jüdische Friedhöfe. Gestern war es im Rahmen des Tags des offenen Denkmals möglich, den großen Deutzer Friedhof besuchen zu können. Davon habe ich gerne Gebrauch gemacht. Esther Bugaeva von der Synagogengemeinde Köln gab eine kundige und charmante Führung über diesen Friedhof, der normaler Weise nicht zugänglich ist. Seinen Ursprung hatte der Friedhof im ausgehenden 17. Jahrhundert, als der erste Kölner Judenfriedhof in Raderthal („Zum toten Jüt”) geschlossen wurde und jüdische Bürger sich außerhalb von Köln (Deutz war noch eigenständig!) eine neue Begräbnisstätte suchen mussten. Die ältesten der mehr als 5.000 Gräber fallen daher in die Zeit von 1695. Trotz des beachtlichen Alters lassen sich auch heute noch manche Familiensymbole entziffern: Grabstätten von Angehörigen der Priester-Familie Cohen sind an den gespreizten segnenden Hände, die der Famlie Levi an einem Krug-Symbol zu erkennen.