Zu den wenigen Dingen, die man an der DDR positiv hervorheben kann, gehören die Enfants terribles, die sie hervorgebracht hat. Der rotlackierte Obrigkeitsstaat hat eben einen enorm großen Widerstand im Namen von Selbstbestimmung und Freiheit verursacht. Namen, die mir hier einfallen: Volker Braun, Wolf Biermann, Florian Havemann, Sascha Anderson (trotz Spitzel-Diensten), Nina Hagen und sicher auch Thomas Brasch.

Diesem ist ein fulminanter Film gewidmet, der seit letztem Donnerstag in den Kinos läuft. „Lieber Thomas”, in sieben Kapitel gegliedert, vermittelt zunächst wichtige Stationen auf dem Weg des späteren Schriftstellers und Regisseurs. Einem braven Biopic entkommt der Film aber dadurch, dass Braschs Geschichte auf’s Engste mit deutscher Zeitgeschichte verschränkt ist. (Andreas Kilb hat in seiner Besprechung des Films in der FAZ daraus den entgegen gesetzten Vorwurf abgeleitet, dass der Film weder der privaten noch der öffentlichen Ebene gerecht werde.) Der Film zeigt Thomas zunächst in einer Kadettenanstalt, die er allerdings bald wieder verlassen darf. Hierfür sorgt sein Vater Horst Brasch, als stellvertretender Kultusminister hoch in der DDR-Nomenklatura angesiedelt. Vater Horst und Sohn Thomas erscheinen trotz des karriereabträglichen Endes dieser Schullaufbahn in dieser Phase als miteinander verbunden. Der Bruch mit der eigenen Herkunftsfamilie, beide Eltern als Juden und Kommunisten im englischen Exil gewesen, vollzieht sich erst später drastisch. Der Vater denunziert den Sohn bei den Staatsorganen wegen dessen Teilnahme an Protesten gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings. Thomas wird verhaftet und landet im Gefängnis. Kurze Zeit später wird er zur „Bewährung in der Produktion” entlassen.

Parallel hierzu entwickelt sich Thomas als fast schon besessener Schriftsteller. Das wilde Schreibmaschinengeklapper ist im Film der basso continuo seiner frühen Jahre und transportiert seine ungezügelte Energie. Dann greift die Zeitgeschichte ein zweites Mal machtvoll ein: Im November 1976 wird Wolf Biermann nach seinem Konzert in Köln die Staatsbürgerschaft der DDR entzogen. Die Proteste dagegen führen im Jahr 1976 schließlich dazu, dass Brasch im gleichen Jahr mit seiner Freundin Katharina Thalbach nach West-Deutschland ausreist. Dort hat er zwar seinen literarischen Durchbruch mit „Vor den Vätern sterben die Söhne” [sic!], ist aber – abgenabelt von der alten Umgebung – im Westen niemals heimisch geworden.

Der Film zollt mit seinen Schwarz-Weiß-Bildern dem bekanntesten Film von Brasch, „Engel aus Eisen” (1980) Tribut und überzeugt vor allen Dingen durch seine Darsteller und Darstellerinnen. Albrecht Schluch gibt einen Brasch, der als Wortberserker und Umgetriebener sich niemals mit Vorgefundenem anfreundet. Dieser Darsteller ist eine Wucht! Aber auch die anderen Akteure im Film halten da mit. Bemerkenswert ist ebenfalls die Filmmusik, die einen breiten Bogen von Bach über Cool Jazz bis Punk aufspannt. Unbedingt sehenswert.

Wer weitere Hintergründe der Familie Brasch kennenlernen möchte, kann auf Filmschnipsel seiner Schwester Marion Brasch zurückgreifen. Sie hat im Buch („Ab jetzt ist Ruhe. Roman meiner fabelhaften Familie”) und in diversen Interviews Zeugnis von dieser besonderen Familiengeschichte gegeben.

P.S.: Ein spannendes Interview mit dem Regisseur Andreas Kleinert und eine Filmbesprechung in der taz.

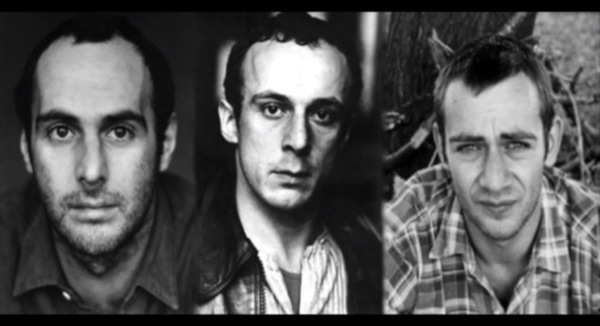

Die Brüder Brasch – Thomas, Klaus, Peter

Vieles von dem, was einem in den öffentlichen Fernsehkanälen angeboten wird, taugt nur zum Abschalten. (Private stehen diesem „Qualitätsniveau“ in nichts nach.) Um so erfreulicher, wenn ein profilierter Regisseur wie Dominik Graf sich für einen Film gewinnen lässt wie zuletzt beim Polizeiruf 110 unter dem Titel „Bis Mitternacht“. Dieses Ergebnis lässt sich in jeder Hinsicht sehen.

Vieles von dem, was einem in den öffentlichen Fernsehkanälen angeboten wird, taugt nur zum Abschalten. (Private stehen diesem „Qualitätsniveau“ in nichts nach.) Um so erfreulicher, wenn ein profilierter Regisseur wie Dominik Graf sich für einen Film gewinnen lässt wie zuletzt beim Polizeiruf 110 unter dem Titel „Bis Mitternacht“. Dieses Ergebnis lässt sich in jeder Hinsicht sehen.

Einen 30seitigen Text, bekannt als Büchners Lenz-Fragment, ohne Netz und doppelten Boden auf die Bühne zu bringen, verlangt nicht nur dem Publikum einiges an Konzentration ab. Er ist erst recht für den Aufführenden Schwerstarbeit – die sich aber nicht so anfühlen darf.

Einen 30seitigen Text, bekannt als Büchners Lenz-Fragment, ohne Netz und doppelten Boden auf die Bühne zu bringen, verlangt nicht nur dem Publikum einiges an Konzentration ab. Er ist erst recht für den Aufführenden Schwerstarbeit – die sich aber nicht so anfühlen darf.