Dass nicht wenige migrantische Männer und Jugendliche mit dieser Kleidung herumlaufen, eher unangenehm. Dass aber die Kriegskleidung inzwischen – geschlechtsübergreifend – auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, gibt zu denken. Eine google-Suche nach diesen 4 Stichwörtern camouflage kleidung damen herren lieferte immerhin eine Trefferzahl von Ungefähr 4.790.000 Ergebnissen.

Dass nicht wenige migrantische Männer und Jugendliche mit dieser Kleidung herumlaufen, eher unangenehm. Dass aber die Kriegskleidung inzwischen – geschlechtsübergreifend – auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, gibt zu denken. Eine google-Suche nach diesen 4 Stichwörtern camouflage kleidung damen herren lieferte immerhin eine Trefferzahl von Ungefähr 4.790.000 Ergebnissen.

Ist es der Kick, etwas Unangepasstes zu tun, der Menschen dermaßen daneben greifen lässt? Will man / frau sich mit Vorsatz in die Nähe von Preppern, Paintball-Aktivisten, vielleicht sogar Wehrsportvereinigungen begeben – ich hoffe nicht.

Zur Erinnerung: Krieg tötet, jeden Tag, körperlich und seelisch. Es ist noch nicht einmal damit ausgestanden, dass eine Person Kriegsfolgen für sich individuell erleidet. Oder auch stirbt! Häufig werden Kriegsfolgen sogar transgenerationell weitergegeben.

Vielleicht bin ich nicht das beste Beispiel, aber bedrückt hat es mich schon: In den 60er Jahren hatte ich mein eigenes Zimmer neben dem Schlafzimmer meiner Eltern. Wie oft habe ich meinen Vater – der rettende Granatsplitter kam gerade rechtzeitig vor Stalingrad – Mama, Mama brüllen gehört, wenn ihn mal wieder Angstträume befielen.

Auch mein Schwiegervater war, obwohl dem Leben zugewandt, zeitlebends davon geprägt, dass er als 14jähriger Flak-Helfer nach den verheerenden Peter-und-Paul-Angriffen 1943 in Köln Leichen im Griechenmarktviertel in Köln beseitigen musste. Keller, in denen zu viele Leichen lagen, wurden mit einer Schüppe Kalk bedacht und zugemauert. Dieses Viertel war für ihn No-Go-Area für den Rest seiner Jahre.

Also Leute, denkt noch mal nach: Krieg ist nichts, dass man spielerisch zum Alltagsgegenstand machen sollte oder mit dessen Kleidung sich kokettieren ließe – Tarnkleidung ist Soldatensache. Punkt. Im übrigen sollte gelten: Schwerter zu Pflugscharen (Micha 4,3), Camouflage-Kleidung zu Putzlappen

Grundsätzlich möchte ich gerne den stationären Handel fördern: Verödete Innenstädte mit 1-Euro-Läden und Wettbüros sind nicht meine Marke.

Grundsätzlich möchte ich gerne den stationären Handel fördern: Verödete Innenstädte mit 1-Euro-Läden und Wettbüros sind nicht meine Marke.

Diese Frage gehört sicher zu denen, die sich irgendwann im Leben für jede und jeden stellen. Meine Hochachtung bei der Beantwortung dieser Herausforderung gehört Samuel Koch. Er hatte vor 10 Jahren in der Gottschalk-Sendung Wetten, dass… einen Sprung über mehrere Autos gewagt und sich dabei die Wirbelsäule schwerwiegend verletzt. Er ist seitdem vom Hals abwärts gelähmt und sitzt im Rollstuhl.

Diese Frage gehört sicher zu denen, die sich irgendwann im Leben für jede und jeden stellen. Meine Hochachtung bei der Beantwortung dieser Herausforderung gehört Samuel Koch. Er hatte vor 10 Jahren in der Gottschalk-Sendung Wetten, dass… einen Sprung über mehrere Autos gewagt und sich dabei die Wirbelsäule schwerwiegend verletzt. Er ist seitdem vom Hals abwärts gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Viele, die wie ich in den 70ern und 80ern ihren Liebsten, Freunden und sich selbst Musikzusammenstellungen auf Kassette kreiierten, stehen jetzt erst mal vor einem Haufen Müll. Das letzte Kassettendeck in der Stereoanlage hat bei mir seinen Geist bereits aufgegeben. (Leider war es mir auch nicht gelungen, die ausgeleierten Antriebsriemen zu ersetzen.)

Viele, die wie ich in den 70ern und 80ern ihren Liebsten, Freunden und sich selbst Musikzusammenstellungen auf Kassette kreiierten, stehen jetzt erst mal vor einem Haufen Müll. Das letzte Kassettendeck in der Stereoanlage hat bei mir seinen Geist bereits aufgegeben. (Leider war es mir auch nicht gelungen, die ausgeleierten Antriebsriemen zu ersetzen.)

Dass nicht wenige migrantische Männer und Jugendliche mit dieser Kleidung herumlaufen, eher unangenehm. Dass aber die Kriegskleidung inzwischen – geschlechtsübergreifend – auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, gibt zu denken. Eine google-Suche nach diesen 4 Stichwörtern camouflage kleidung damen herren lieferte immerhin eine Trefferzahl von Ungefähr 4.790.000 Ergebnissen.

Dass nicht wenige migrantische Männer und Jugendliche mit dieser Kleidung herumlaufen, eher unangenehm. Dass aber die Kriegskleidung inzwischen – geschlechtsübergreifend – auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, gibt zu denken. Eine google-Suche nach diesen 4 Stichwörtern camouflage kleidung damen herren lieferte immerhin eine Trefferzahl von Ungefähr 4.790.000 Ergebnissen.

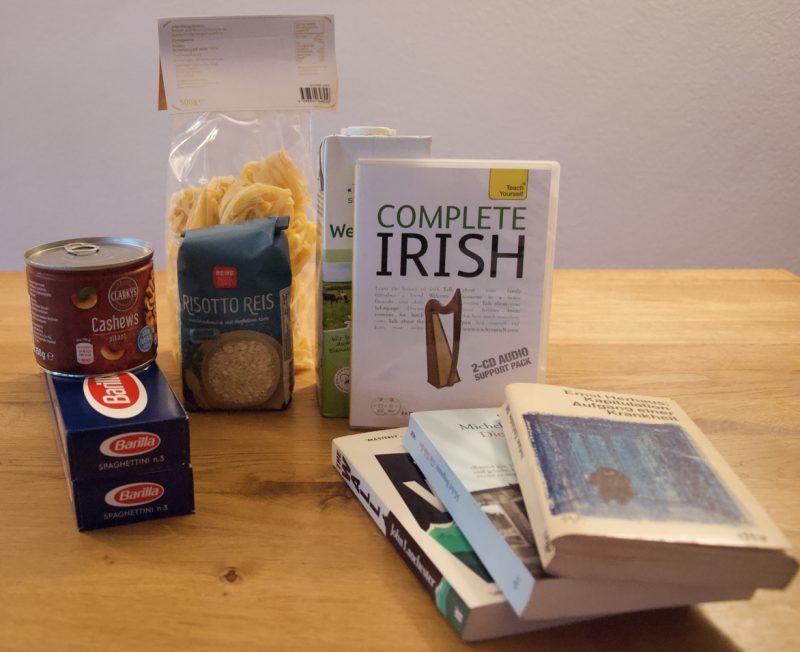

Covid-19-Zeiten sind Lesezeiten, zumindest bei uns. Meine Frau hat kürzlich Liebe in den Zeiten der Colera von Garcia Marquez wieder ausgegraben und ein zweites Mal gelesen. Was für ein kraftvoller Erzähler und welche anrührende Story vom Paar, das sich in der letzten Lebensphase endlich trifft…

Covid-19-Zeiten sind Lesezeiten, zumindest bei uns. Meine Frau hat kürzlich Liebe in den Zeiten der Colera von Garcia Marquez wieder ausgegraben und ein zweites Mal gelesen. Was für ein kraftvoller Erzähler und welche anrührende Story vom Paar, das sich in der letzten Lebensphase endlich trifft…